Dieser vorab veröffentlichte Text über die bayer-Type erscheint in:

Anke Blümm, Elisabeth Otto, Patrick Rössler (Hg.): "Ein Restchen alter Ideale". Bauhäuslerinnen und Bauhäusler im Nationalsozialismus. Göttingen

2025, erhältlich voraussichtlich ab Mai.

Das Diktat der absoluten Geometrie

Herbert Bayer, die H.Berthold AG und das Bauhaus 1929-1937

Der Aufstieg des Bauhausmeisters Herbert Bayer zu einem der international bekanntesten deutschen Gebrauchsgrafiker der NS-Zeit ist gut erforscht und in seiner Ambivalenz analysiert worden.[1] Weg und Wirkung des Schriftgrafikers Bayer blieben bisher ausgespart. Dabei war sein Versuch einer neuen Schrift 1926 in der Kunst- wie auch in der Fachwelt eine Sensation.[2] Die universal-type, wie Bayer sie später nannte, blieb eines der langlebigsten und erfolgreichsten Bauhausprodukte. Warum Bayers Schriftideen, die am Bauhaus ausschließlich ornamentlose Buchstaben, die Groteskschriften, zur Grundlage haben sollten, 1935 in einer Antiqua-Satzschrift namens bayer–Type mündeten, die als »notably conservative« gilt, »a long way from the ideas pioneered at the Bauhaus«,[3] verdient eine Erklärung.

Erfolgreiche Schriften

Gwen Chanzit zufolge zielten Bayers Versuche mit der Universal nicht auf eine funktionierende Schrift, die produziert werden sollte;[4] jedoch stellt sich inzwischen heraus, dass Bayer genau damit mehrere Jahre beschäftigt war. Daher arbeitete er 1929 bis 1935 mit der Berliner Schriftgießerei und Messinglinienfabrik H. Berthold AG zusammen. Der Kontakt ging wahrscheinlich auf die Ausstellung »Pressa« zurück, wo Bayer, im Mai 1928 noch Leiter der Bauhaus-Druckerei und Reklameabteilung, als »Maler und Buchkünstler« anzutreffen war. Als frisch gebackenes Vorstandsmitglied des Deutschen Buchgewerbevereins[5] gestaltete er in der Abteilung »Europäische Buchkunst« den Raum für »Elementare Buchkunst«, den seine und die Arbeiten dreier Bauhauskollegen füllten. Zugegen war dort auch Georg Trump, ein junger Typograf aus der Schule F. H. Ernst Schneidlers, der Neue Typografie mit seiner Bielefelder grafischen Klasse ausstellte.[6] Nur eine Treppe tiefer war die H. Berthold AG zu finden[7] – seinerzeit die weltweit größte Schriftgießerei.

Anschließend wurde allerdings nicht über den Künstler Bayer, sondern über den Typografen Trump geschrieben, dass er »[…] für den neuen stil in der akzidenz […]«[8] immer wichtiger würde. »die h. berthold ag, berlin sicherte sich die mitarbeit des künstlers für den entwurf der proben.«[9] Trump begann gleich damit und realisierte schon 1929 seine eigene Schriftgusstype City bei Berthold. Bayer gestaltete in Paris auf der Ausstellung ›Société des artistes décorateurs‹, deren ›section allemande‹ er maßgeblich mitformte, zunächst einen Messestand für die H. Berthold S. A. Fonderie de caractères, 1930 zu besichtigen vermutlich im französischen Teil der Ausstellung.[10]

Dies war der entscheidende Anlass, seine Schriftversuche zu überarbeiten (Abb. 1). Er nannte sie im Katalog einheitsschrift, das war keine Weltschrift mehr, aber noch immer »beschränkung auf ein alfabet, keine groß- und kleinbuchstaben, weil ein zeichen für einen laut genügt.« Unverändert war auch Bayers Credo »größte vereinfachung der formen, um das lesen zu erleichtern«, was gleichbedeutend war mit »konstruiert aus geometrischen Elementarformen«, wobei der Lesekomfort ungeprüft blieb.[11] Auf Plakat, Katalog und Glaswänden erläuterte er mit einheitsschrift die Ausstellung, und das Zeichenrepertoire war noch einmal als zweiteiliges 3D-Ausstellungsobjekt auf zwei 97 x 97 cm großen Sperrholztafeln gebaut worden – aluminiumbeschichtete Buchstaben auf hochglanz-blau-lackiertem Grund, die Lettern 1 ½ cm stark und mit hochglanzpoliertem Alu belegt, die Satzzeichen matt poliert.[12] Zwei Blaupausen seiner Reinzeichnungen hierfür sind erhalten. Eine ist hinten mit Kopierstift beschriftet, und endlich ist die vollständige Entzifferung dieser Notiz gelungen:

»39 293/17.1.31, ein versigelter umschlag mit der abbildung eines musters für typen eines zu buchdruckzwecken und zur herstellung von setzmaschinen matrizen bestimmten schrift. fabriknummer 9127«, und unter einem Trennstrich »38951/19. Aug. 30/ [fabriknummer] 9126«, in Bleistift ergänzt »für grotesk, antiqua, egyptienne“ und später in Rot darunter hinzugefügt „+[?] universal type face«.[13]

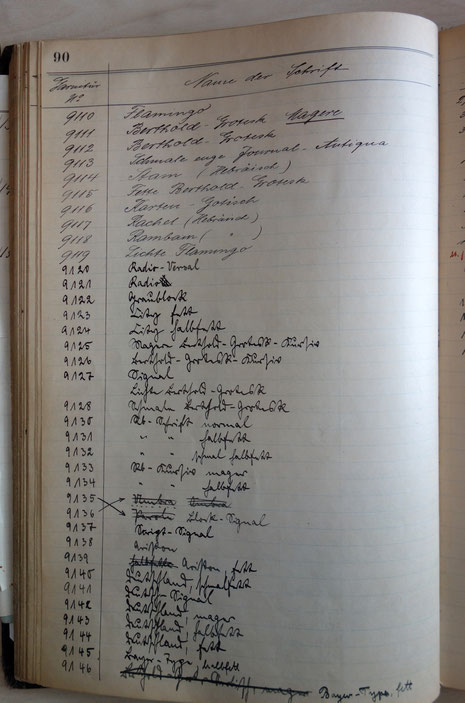

Die Form des Textes erweist sich als identisch mit Anzeigen von Musterschutz-Anträgen im Deutschen Reichsanzeiger.[14] Die einleitenden 5-stelligen Ziffern sind die laufenden Nummern der Anzeigen, die Datumsangaben bezeichnen ihren Eingangstag. Die Fabriknummern 9127 und 9126 finden sich in einem handschriftlich geführten Schriften-Register von Berthold wieder, das die Reihenfolge der Schriftschnitte chronologisch aufführt (Abb. 2)[15] Die Identität von Fabriknummern und Datumsangaben in Bayers Notiz und dem Schriftenregister bei Berthold lässt darauf schließen, dass die einheitsschrift 1930 und 1931 offenbar in zwei Versionen zum Schriftschnitt vorgesehen war. Die im Bertholdregister vorgefundene Eintragung anderer Schriften auf denselben Nummern ist erklärbar durch Verschiebungen und Streichungen der Produktionstermine, die während der Wirtschaftskrise dort häufig zu beobachten sind. Hier steht allerdings unter diesen Nummern keine Bayerschrift, sondern unter Nr. 9127 die Signal und unter Nr. 9126 die Berthold-Grotesk kursiv.[16] So könnte es sein, dass Bayers Kopierstift-Notiz sich auf ein Verhandlungsergebnis mit Berthold bezieht, das später wieder zurückgenommen wurde. In einer Zeit, in der sich Bertholds Umsatz »[…] auf einem nicht vorauszusehenden Tiefstand« hielt,[17] ist die Entscheidung gegen das Experiment einheitsschrift plausibel – erwartete doch die Kundschaft Groß-und Kleinbuchstaben. Bayer soll dann im Januar 1931 in einem Vortrag vor dem Deutschen Buchgewerbeverein eingeräumt haben, »[…] das Ideal, eine Einheitsschrift, sei heute noch nicht durchführbar.«[18]

Gleichwohl sicherte sich der Künstler die Idee am 3. März 1931. Er beantragte 15 Jahre Schutzfrist für »das Modell der Drucktype einer Einheitsschrift in Blei, Holz, Messing oder sonst einem anderen Material für jede Buchstabengröße.«[19] Ob dem Antrag stattgegeben wurde, ist, wie auch bei den anderen Anträgen, bisher offen. Während Georg Trumps City zügig produziert und sofort ein voller Erfolg wurde, der sich sogar nach dem Kriege fortsetzte, nahmen Bayers Entwürfe einen Umweg, der sich noch vor dem Kriege verlieren sollte.

Er begann bei dem berühmten Katalog section allemande, auf dessen transparentem Schutzumschlag die Einheitsschrift plastisch geprägt war und deren Schatten auf dem Blatt darunter gedruckt waren. Künstlerisch verbinden sich diese zwei Ebenen zu einer doppelbödigen Argumentation. Doch was sich hier zu einem die Sinne weitenden Erlebnis verknüpfte, löste sich im kommerziellen Denken schnell wieder. Die Schriftgießerei zeigte nur Interesse an der Schattenschrift. Bayer lieferte nicht die Schatten der einheitsschrift, sondern – kompromissbereit – von Versalien,[20] die allerdings im Hause Berthold bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden – galt es doch, sie der Familie der Berthold-Grotesk als 8. Garnitur anzupassen.[21] Wenn Künstler für eine Schriftgießerei Entwürfe lieferten, ließen sich diese nicht einfach in Lettern umwandeln, sondern »es bedurfte […] der einschlägigen Erfahrung und der mühseligen Detailarbeit von Stempelschneidern.«[22] Am 9. November 1931 hatte Bayer für konturlose Schattenschrift den Musterschutz beantragt,[23] am 29. Januar 1932 begann der Schnitt.[24] Die fertige Type hieß allerdings marktgerechter Umbra (Schatten). Bayer aber blieb bei seiner ursprünglichen Bezeichnung, als er an Walter Gropius schrieb und diese Type aufführte.[25] Das kleine, unsignierte Schriftprobenheft Nr. 274, mit dem die Umbra 1933 vorgestellt wurde, erinnert mit seinem doppelschichtigen Titelblatt entfernt an den Katalog section allemande. Halbtransparenter Umschlag und Bindung gleichen zwar exakt der Normande-Probe Nr. 270, die auch Bayer gestaltete. Doch Details weisen das Heft eindeutig als Trump-Erzeugnis aus.[26] Mit der völligen Unkenntlichkeit seiner Ideen konnte sich Bayer scheinbar nicht abfinden. In zwei von ihm gestalteten Berthold-Kalendern, wo er öfter sehr persönliche Stellungnahmen einbaute, warb er für die Umbra nicht ohne den Zusatz »konturlose Schattenschrift«, der im Berthold-Werbetext nicht vorkommt.[27]

Umbra wurde gekauft – lag die Idee doch in der Luft. In Frankreich konnte man um 1930 auf Titelblättern oder bei Deberny & Peignot Ähnliches sehen,[28] in England und den USA hatten Eric Gill bzw. Robert Hunter Middleton[29] konturlose Schattenschriften für die Setzmaschine publiziert – die amerikanische sogar unter dem Namen Umbra.[30] Die Berthold-Umbra hingegen, angeblich die älteste,[31] war wie die meisten Berthold-Schriften für den Handsatz gemacht. Während ringsum der Markt für Setzmaschinenschriften explodierte, hinkte das deutsche Schriftgießereigewerbe mit seinen vielen Schriften für den Handsatz hinterher und erlitt – wie auch Berthold – unter anderem deswegen Geschäftseinbußen.[32] Um diese Verluste zu kompensieren, setzte man bei Berthold auf Exporterweiterung und Modernität der Ware. Ihre Verbreitung über den europäischen Markt, vor allem nach Skandinavien, steuerte die Firma daher seit 1928 von Holland aus, wo die Firma mit der holländischen Lettergieterij ›Amsterdam‹ vorheen N. Tetterode ein entsprechendes Abkommen unterhielt, das genau diese Exporterweiterung und gegenseitige technische Unterstützung zum Inhalt hatte.[33]

Die Umbra, in Holland Schaduw Nobel genannt, hatte dort das Glück, als Teil der Serie Nobel auch bald als Setzmaschinenschrift erhältlich zu sein.[34] Nobel nämlich war ein Derivat der Berthold-Grotesk, die ein Berlin-Amsterdamer Team einer Modernisierung unterzogen hatte, indem es sie der Futura, jenem Erfolgsprodukt aus der Frankfurter Bauerschen Gießerei, ähnlicher machte. Nobel scheint so zu den erfolgreichsten Schriften des Konzerns geworden zu sein.[35]

Konturlose Schattenschriften standen für Modernität, gut zu sehen etwa im Kopf der Tageszeitung der NSDAP Der Angriff (Abb. 3).[36]Umbra wurde weiter entwickelt nach dem Muster, das Herbert Bayer und R.H. Middleton in den USA geliefert hatten. Mit vertieften Schatten kam sie 1936 als weitere dekorative Ergänzung zur Berthold-Grotesk auf den Markt und wurde noch in den 1950er Jahren gegossen, ohne dass Bayers Name in diesem Zusammenhang auftaucht.[37]

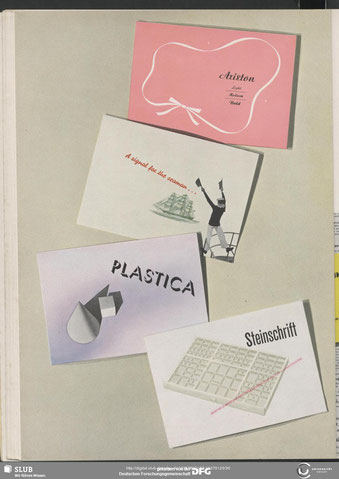

Diese Umbra-Variante hieß Plastica, in Amsterdam Duplex. Immerhin hatte Bayer die Genugtuung, auf der kleinen Schriftprobe Nr. 305 (Abb. 4) originale Bauhausgedanken als Leitmotiv zu sehen. Für diese Gestaltung, die an Arbeiten wie sein in den USA prämiertes Zeitschriftentitelblatt von bauhaus 1928, Heft 1 erinnert, war sein Kollege Albrecht Heubner verantwortlich. Als Kommunist, der – vom Bauhaus kommend – wegen »Greuelpropaganda« verfolgt wurde,[38] durfte Heubner im Studio Dorland untertauchen.[39]

Bald danach regulär als Gebrauchsgrafiker in der Reichskammer der Bildenden Künste angemeldet, arbeitete er für Berthold.[40] Der erfahrene Typograf übersetzte die virtuellen Räume vom Bauhaus in den Akzidenz-Alltag.

Erfolglose Schriften

Die unmittelbare Aussicht, bei Berthold ein eigenes marktfähiges Produkt herauszubringen, mag Bayer bewogen haben, seine Überzeugung zu lockern, neue Alphabete müssten aus der Grotesk entwickelt werden. Seine Entwürfe hatten jedoch nur dann eine Chance, wenn sie eine Lücke im Sortiment Berthold zu füllen versprachen. Denn jede Gießerei hielt ein möglichst vollständiges Angebot aller Schriftarten bereit, da es Usus war, die gesamte Nachfrage ihrer Stammkundschaft zu befriedigen.[41]

Georg Trumps City war als stilistischer Kontrast ein Desiderat in der Berthold-Palette gewesen, zumal auch die Schriftgießerei D. Stempel 1929 eine Egyptienne herausgebracht hatte.[42] Mit Blick auf diese Entwicklungen wird Bayer auch seine Universal mit Serifen versehen haben. Schließlich war sie auch mit Serifen noch immer rein geometrisch einfach, mithin »gut lesbar«. Seine studyforbayer-type,[43] eine präsentable Reinzeichnung, zeigte keine Einheitsschrift, sondern Kleinbuchstaben (Abb. 5). Die Versalien dazu – denn Druckereien wünschten komplette Garnituren – sind nicht erhalten. Bayers Kompromissbereitschaft jedoch – Verzicht auf einheitsschrift – war umsonst, und ebenso seine Konzession, Serifen einzuführen. Denn City war schnell ein erfolgversprechendes Produkt, das Trump auch mit einem hervorragenden Probenheft ausgestattet hatte, welches 1930 sogar mit dem Prädikat der »50 schönsten Bücher« ausgezeichnet wurde.[44] Ein Maßstab für Bayers 1933 folgende Gestaltung der Probe für Signal-Schriften – von denen eine damals ironischerweise anstelle der einheitsschrift geschnitten worden war.[45] Sie nimmt deutlich Bezug auf Trumps Ideen – wiewohl Signal, diese Bleilettern im Handschriftcharakter, seiner Überzeugung, das sei »falsche Romantik«,[46] völlig zuwiderliefen.

Parallel wurde an sogenannten ›Schablonenschriften‹ gearbeitet, Satzschriften also, die den Charakter von Blechschablonen zum Aufpinseln großer Beschriftungen nachahmten. Die Anregungen kamen vom Bauhaus, befeuert aber wurden sie von der Futura Black. Dies war die andere große Berthold-Konkurrentin, welche die Bauersche Schriftgießerei ab 1929 verkaufte und damit Künstler-Ideen für Handwerker setzbar machte.[47] Berthold fehlte so ein Produkt. Und tatsächlich ist eine Schablonenschrift für Werbezwecke erhalten, mit der Bayer und Berthold auf diese Lücke reagierten (Abb. 6).[48] Bayer selbst meldete eine solche (ob diese, ist nicht nachprüfbar) am 15.12.1931 zum Musterschutz an.[49] Berthold wagte einen Probeschnitt.[50] Die Schrift orientiert sich wie ihre Artgenossinnen an klassizistischer Antiqua. Ihre ›Schlitze‹ allerdings, die Reminiszenzen an die Binnenstege, fallen optisch wenig ins Gewicht; dafür ist der Entwurf mit dem typischen Universal-Buchstaben b angereichert – das Ganze war also weder Fisch noch Fleisch.

Beide Ansätze jedoch gingen in die bayer-Type ein, jener neuen Schrift, die dem Wunsch der Schriftgießerei folgte »[…] nach einer schmallaufenden Antiqua […] die im Bestande unserer Antiqua-Schriften fehlte«.[51] Aus der von Kreisbögen beherrschten Universal wurde via Antiqua-Anleihen, wie in der Schablonenschrift erprobt, eine von Senkrechten beherrschte bayer-Type. Die Mittellängen gestreckt, der Kontrast zwischen Haar- und Grundstrich erhöht, verzichtet diese Schrift auf den Charakter, der alle Universal-Versionen ausgezeichnet hatte: eine Dominanz der Kreise, erreicht durch Grundstriche, die im b, d, p, q schon im Kreis münden und nicht erst an den Rändern der Mittelhöhe enden. Jetzt sind die Grundstriche wieder durchgezogen. Die Senkrechten rücken zu einem Säulenwald zusammen. Selbst die zweistöckigen Buchstaben a und g beugen sich dem Diktat der absoluten Geometrie.

Wie schon in den Antiqua-Übungen beim Bauhauslehrer Joost Schmidt und 1933 wieder auf dem Dorland-PR-Heft (Abb.) blieb auch jetzt die geometrische Konstruktion sichtbar.[52] Genau dies soll schon während der Schriftproduktion immer wieder beanstandet worden sein. Bayer sei einem – von Berthold angemahnten – Ausgleich der Linienbrechungen, die beim Auftreffen von Kreisbögen auf Geraden entstehen, »absolut unzugänglich« gewesen.[53] Scheinbar befand sich hier in dieser »größte[n] vereinfachung der formen« das Herzstück der Universal, das es zu retten galt.

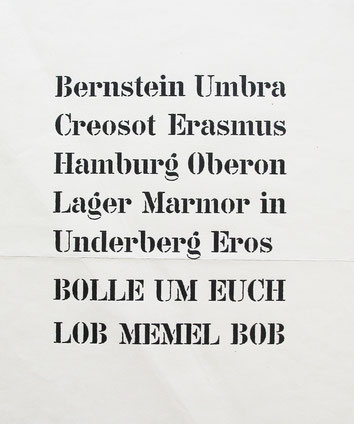

Stilistisch, urteilte die Fachpresse, stehe Bayers Type zwischen der klassizistischen Bodoni und der 1933/34 entstandenen Corvinus, gestaltet von dem Schriftkünstler Imre Reiner, ein Kommilitone Trumps aus der Schule Ernst Schneidlers.[54] Corvinus sei, das klingt wie ein Hieb auf Bayer, »[…] nicht konstruiert, sondern gezeichnet wie die Schriften der Kupferstecher.«[55] »Aber da, wo Reiner versucht, ein delikates, anspruchsvoll-elegantes Derivat zu schaffen, ist Bayer«, wie die Londoner Fachzeitschrift Commercial Art & Industry scharf kommentierte, »mechanistisch, zeitgenössisch funktional und sucht nur die entpersönlichte Seite der Type zu zeigen […].«[56] In Deutschland wurde ihr »Strenge«, »Straffheit und Disziplin der Formen« zugeschrieben,[57] was man aber auch Fraktur-Neuschöpfungen wie Bertholds Deutschland nachsagte.

bayer-Type im NS-Einsatz

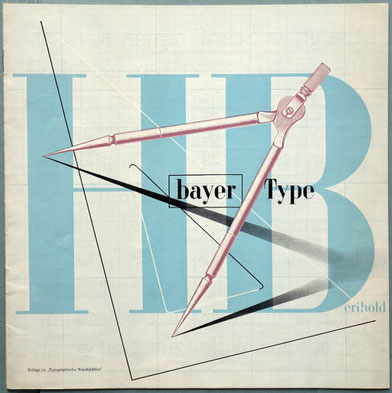

Millimetergenaue Konstruktion ist das Markenzeichen der Zeichenfolge, die Bayer im November 1935 in einem ungewöhnlichen, quadratischen Heft präsentierte (Abb. 7).[58] Nicht nur die Initialen HB, die Bayer und Berthold verbanden, wirken auf dem Titel monumental, auch die unterlegte Säulen- und Hochhausarchitektur. Ohne Berthold-Nummerierung ist es mehr künstlerische Eigenwerbung als Schriftprobe. Während es Bayer wichtig fand, seine neue Antiqua in der englischen Fachzeitschrift Industrial Arts aus den Forderungen der Elementaren Typographie abzuleiten,[59] bleiben die Konstruktionszeichnungen in dem Heft unkommentiert. Etwa ein Jahr später fehlen sie in der umfangreichen Berthold-Hauptprobe Nr. 306 ganz.

Die Präsentation des Künstlers gerät zwiespältig. Die abgedruckte Beschreibung Eberhard Hölschers, »mit streng ökonomischen Mitteln gestaltet«, die die Reduktion der Buchstabenformen zu meinen scheint, verschiebt auf der Rückseite unmerklich ihren Sinn. In dem dort befindlichen Emblem wird »ökonomisch« eingebettet zwischen die Epitheta »klassisch« und »modern« und mit dem zusammengedrückten O suggeriert, dass es sich um besonders schmale Lettern handelt, die dem Kunden sparsamen Verbrauch von teurem Papier und Anzeigenraum versprechen.

Um die klassizistische Schrift als »modernen Klassiker« verkaufen zu können, rückt man für die nummerierten Schriftproben den »klassisch-griechischen« Kopf vom Innenteil auf die Titel. So auf der Vorprobe Nr. 302, der nach Skandinavien gehenden Probe Nr. 303, wohin die Lettergieterij ›Amsterdam‹, beste Verbindungen hatte, und auf der mehrsprachigen Hauptprobe Nr. 306.[60] In Anzeigen legt sich bald statt dieses Motivs der Slogan »modern – ökonomisch – klassisch« rahmend um den Namen bayer und erinnert so an dessen Signatur.

Für die Gießerei zählte es am meisten, eine Schrift zu haben, die »[…] die gleiche meisterhafte Formbeherrschung wie die vielen eindrucksvollen Plakate und Werbedrucksachen [zeigt], die dem Namen bayer weit über die Grenzen Deutschlands Geltung gegeben […] haben. Mit vollstem Recht trägt sie deshalb Namen und Signet des Künstlers: bayer-Type.«[61] Seit Louis Oppenheims LO-Schriften (1914) ist Bayer wieder der erste Schriftkünstler bei Berthold, der seiner Type den Namen leihen darf – ihm nach folgt Georg Trump mit Trump-Deutsch. Im November 1935, in einer Zeit, in der in ganz Deutschland neue Frakturschriften entstanden, weil diese angeblich Deutschtum verkörperten und Nationales ausdrückten,[62] hatte Berthold seinen Tribut an diese Strömung bereits hinter sich. Auch Bayer hatte mit gebrochenen Schriften geliebäugelt[63] es waren dann aber alte Frakturen werbetechnisch aufpoliert und eine neue namens Deutschland entstanden. Die Werbung hatte Trump, wenn auch ungenannt, übernommen.[64] In diesem Moment kam die bayer–Type[65] als einzige »Antiqua-Werkschrift« in diesem Jahr heraus.[66] 1935 war Corvinus in dieser herausragenden Position gewesen, und in England fragte man polemisch, ob vielleicht deren Erfolg auf das Design der bayer-Type Einfluss genommen haben könnte.[67]

Ihre zweifelhafte Tauglichkeit als Werkschrift für gut lesbaren Fließtext ging aus einer Beilage hervor, die 1936 in der Weimarer Imprimatur lag, aber auch in der Schweiz erschien:[68] ein Kapitel aus Balzacs Drucker-Roman Verlorene Illusionen. Darauf spielte die Konkurrenz an, als sie mit Corvinus ebenfalls ein Balzac-Kapitel setzte.[69] Die 32 Satzbeispiele in der Hauptprobe 306 jedenfalls zeigen dann keine Werk-, sondern eine Akzidenzschrift: Einzelzeilen, Wörter oder Initialen, Blocksatz in kleinen Mengen, kaum aber Flattersatz, auch Schriftmischungen, die sonst in Schriftproben die Brauchbarkeit einer Type im Alltag zu beweisen pflegten, sind rar.[70]

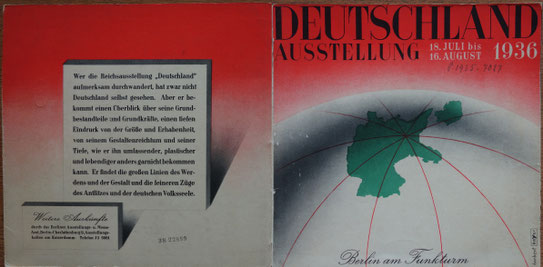

Am auffälligsten aber ist die Tatsache, dass in der Sammelmappe Nr. 306 eines der prominentesten Beispiele, die je mit der bayer-Type gesetzt worden sind, fehlt: die Ausstellungsbroschüre Deutschland, die 1936 in die gleichnamige große Kulturschau einführte, welche parallel zur Olympiade lief (Abb. 8). Sie war nach 1934 und 1935 nun Bayers dritter staatspropagandistischer Auftrag für Drucksachen, die die große NS- Ausstellungstrilogie begleiteten. Für das Ausstellungsplakat Wunder des Lebens hatte Herbert Bayer bereits mit der Großdruckerei A. Scherl GmbH zusammengearbeitet, was sich nun wiederholte.[71] Bayer, allseits hoch gelobt und als »Favorit des Propagandaministers« geltend,[72] hatte 1936 genügend Einfluss, für seinen Entwurf die Ausführung in der neuen Type durchzusetzen. Die Druckerei musste sie anschaffen – eine erhebliche Investition, die man nicht für ein Einmal-Ereignis tätigte.[73] Bei 1,3 Millionen Ausstellungsbesuchern,[74] von denen vielleicht jeder ein Heft mitnahm, war die Broschüre gleichermaßen ein überragend effektives Werbemittel für alle Beteiligten für NS-Staat und den Schriftgestalter, die Gießerei wie die Druckerei. Die Broschüre nennt alle.

Weshalb war dieses Heft nicht Teil der Hauptprobe? Hatten doch die Künstler bei Berthold erhebliche Freiheiten in der Gestaltung der Schriftproben. Albrecht Heubner hat beschrieben, wie er Texte für die Berthold-Probe Nr. 337 erfand, die er für Paul Renners Ballade gestaltete.[75] Auch Satzbeispiele von Trump und Bayer haben deutliche Bezüge zu ihren Gestaltern und bestätigen die Einflussmöglichkeiten. Die Serie der Berthold-Proben insgesamt aber beweist, dass die Firma währen der NS-Zeit keine politischen Propagandatexte als Satzmuster verwendete. Wohl berücksichtigte man zum Beispiel Geschäftspost-Akzidenzen für parteipolitische Gliederungen und Organisationen, bot aber sonst Texte aus ›neutraler‹ Kultur- und Wirtschaftswerbung. So stetig traditionell und unpolitisch sich Berthold auch gab, so wenig zögerlich war man dort auf der anderen Seite mit einem Riesengeschäft wie dem, das sich 1936 über Herbert Bayer mit der A. Scherl GmbH anzubahnen schien. Doch wichtige Drucksachen-Aufträge im Olympiajahr und für das nächste große staatspropagandistische Ereignis 1937, »Gebt mir vier Jahre Zeit« erhielten plötzlich andere Gestalter, die nicht mit Scherl, sondern den Graphischen Kunstanstalten F. Bruckmann KG zusammenarbeiteten. Diese Druckerei muss allerdings die bayer-Type gekauft haben, denn sie war dort 1949 noch in vielen Garnituren vorhanden.[76]

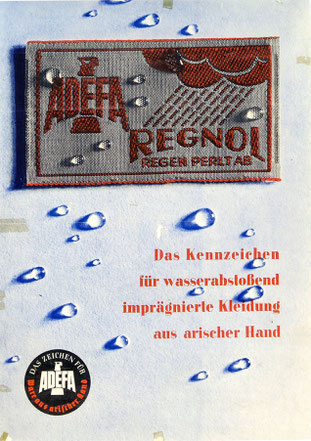

Bald darauf sah es so aus, als würde Bayer noch einmal hinreichend Einfluss haben, um seine Type in einem großen Propaganda-Geschäft durchsetzen zu können. Studio Dorland erhielt durch Willi B. Klar, Experte im Textilsektor und mit Bayer eng befreundet, 1936 den Auftrag für eine Gemeinschaftswerbung der Chemischen Fabrik Pfersee mit der ADEFA (Arbeitsgemeinschaft deutsch-arischer Fabrikanten). Diese war ein Zusammenschluss von Konfektionsfirmen, die vor allem ab 1936 Front gegen die Juden in ihrer Branche machte.[77]

Die Chemische Fabrik Pfersee, 1933 selbst arisiert,[78] bot sich durch Beitritt zur ADEFA als »rein arischer« Zulieferbetrieb für ebensolche Firmen der Bekleidungsindustrie an. Im Rahmen dieser Gemeinschaftskampagne wurde das Pfersee-Produkt Imprägnol, das Textilien mit wasserabstoßenden Eigenschaften ausrüstete, in die Marke ADEFA-Prägnol und bald zu ADEFA-Regnol umbenannt.[79]

Ein Prospekt der Berliner ADEFA-Werbeabteilung informierte über ADEFA-Regnol-Werbemittel, die, zentral hergestellt, ab Herbst 1936 deutschlandweit kostenlos abgerufen werden konnten.[80] Dazu gehörten zwei Schaufensterplakate, wo bayer-Type die Technik der Imprägnierung erläutern half, und ein drittes, wo sie das gewebte Logo vorstellte. Willy B. Klar berichtete, wie stolz man auf diese Werbekampagne ohne antisemitische Äußerungen war. »In allen diesen Werbungen kam also weder ein Hakenkreuz noch das Wort ›arisch‹ vor.«[81] Die Strategie, eine am »Vorbild der Natur« wissenschaftlich entwickelte, bewährte Chemie einzukaufen, statt sich mit der Geschäftsverbindung allzu offensichtlich für die Verdrängung der Juden einzusetzen, ging Klar zufolge auf. Dorlands Ausstellungsgestaltung tat das auch tatsächlich zunächst nicht.[82] Was jedoch aussah wie Markenwerbung, war gleichzeitig die dezente Erinnerung, sich vertraglich an diesen arischen Zulieferbetrieb zu binden, statt – wie zumeist gewohnt – an einen jüdischen. Außerdem gab es genügend viele Infos in der Fachpresse und laufend Ausstellungen, die im Klartext vermittelten, was ADEFA beabsichtigte.

Deutlicher aber musste Dorland plötzlich werden, als die ADEFA-Mitglieder ab November 1937 verpflichtet wurden,[83] endgültig alle Geschäftsbeziehungen zu Juden abzubrechen und ein Etikett an den Waren anzubringen: »Das Zeichen für Ware aus arischer Hand«.[84] Es kam mit einem Adlerkopf im Logo,[85] der eine Formänderung des ADEFA-Regnol-Einnähers nach sich zog. Diese neue Zeichenkombination erläuterte die bayer-Type auf einem vierten Dorland- Plakat.[86] (Abb. 9) Unerklärt bleibt, warum Dorland in über 30 Adefa-Regnol-Anzeigen die bayer-Type nicht verwendete.[87] Im Laufe des Jahres 1938 war dann die Branche ›judenfrei‹ und die Kampagne vorüber.

Der »moderne Klassiker« mit seinem »entschiedenen Willen zur Gegenwart«[88] war vor allem in schmalen Blöcken in der Lage, Anmutungen wie »Straffheit und Disziplin«[89] zu vermitteln, mit denen sich

»unpersönlich«[90] kommunizieren ließ. Bayer druckte damit Legenden

für die Lesart seiner Grafik – eine solide Schicht über offenen Geheimnissen wie Judenvernichtung. Besonders da, wo Bayer diese zwei Ebenen bewusst in Szene gesetzt hatte, drängt sich die Frage

Patrick Rösslers auf, ob sich der Künstler nicht moralisch zweifelhaft verhalten hat.[91] Das letzte bekannte Druckerzeugnis mit bayer-Type in Herbert Bayers Œuvre ist der Katalog seiner Londoner Einzelausstellung 1937. Als Allround-Künstler, den er da

präsentierte, wies er auch auf den Satz – obwohl der nicht der beste war – in seiner Schrift hin, versagte es sich aber auch nicht, »seine« Umbra im Titel einzubauen.[92]

Anders als Arthur A. Cohen 1984 schrieb, muss das große Geschäft mit der bayer-Type ausgeblieben sein.[93] Die Gründe sind unklar. Die Serifen sollen oft abgebrochen sein[94] – das würde auf ein wirtschaftliches Desaster hindeuten. In Deutschland soll sich bayer-Type, obwohl bis 1938 beworben, schlecht verkauft haben – besser in Skandinavien,[95] was via Lettergieterij ›Amsterdam‹ denkbar ist. Es erschienen 1937 noch zwei Kursiv-Garnituren, an denen Bayers Beteiligung nicht nachweisbar ist.[96] Den Musterschutz beantragte Berthold, nicht Bayer,[97] welcher also nicht dafür, aber vielleicht doch für die Umbra jene Tantiemen erhielt, die Rössler nachweist.[98]

Als nach dem Fraktur-Verbot Hitlers vom 3. Januar 1941[99] mehr Einkäufe der nun den Behörden verordneten Antiqua zu erwarten waren, wies man jedenfalls bei Berthold nicht erneut auf die bayer-Type hin, sondern auf die vorhandene Bodoni. Die eigens auf den Erlass eingehende Schriftprobe Nr. 355 gestaltete, genau wie viele andere, seitdem Bayer anscheinend nicht mehr dafür zur Verfügung stand, inkognito, aber eindeutig Albrecht Heubner.[100] Im doppelten Sinne ›setzte‹ er dem Bauhaus ein Denkmal, indem das Wort in 84p Bodoni in der Probe erschien. (Abb. 10)

Anmerkungen

[1] Vgl. Patrick Rössler, Bauhaus-Archiv Berlin (Hg.): Herbert Bayer: Die Berliner Jahre – Werbegrafik 1928–1938. Berlin 2013; Alexander Schug: Herbert Bayer – ein Konzeptkünstler in der Werbung der Zwischenkriegszeit. In: Elisabeth Nowak-Thaller, Bernhard Widder (Hg.): Ahoi Herbert! Bayer und die Moderne. Ausstellungskatalog Linz. Weitra 2009, S.173–185. zurück

[2] Vgl. Ute Brüning: Die fette Venus und ihre universalen Nachfolgerinnen (Talks on Type, Heft #2), Mainz 2016. zurück

[3] Lewis Blackwell, 20th-century Type. London 2004, S. 69. zurück

[4] Gwen Chanzit (Hg.): herbert bayer collection and archive at the denver art museum. Ausstellungskatalog Denver. Denver 1988, S. 49. zurück

[5] Verein deutscher Buchkünstler Leipzig (Hg.): Europäische Buchkunst der Gegenwart, Leipzig 1928, S.189. zurück

[6] Wilhelm Lesemann: Die Ausstellung der graphischen Berufsschulen auf der Pressa. In: Typographische Mitteilungen 25 (1928), H.9. zurück

[7] Vgl. Verein deutscher Buchkünstler Leipzig (Hg.): Buchkunst (Anm. 5), S.56, 402. zurück

[8] Akzidenzen: kleine Drucksachen, Anzeigen etc., damals im Handsatz gestal- tet mit speziellen Akzidenzschriften - im Gegensatz zu im Maschinensatz hergestellten »Werkdruck« für Bücher- und Zeitschriften, wo für fortlaufende Textseiten »Brot- oder Werk(druck)schriften« verwendet wurden. Ute Brüning: Akzidenzen. In: Petra Eisele, Isabel Naegele, Michael Lailach (Hg.): Moholy-Nagy und die Neue Typografie. A-Z. hg. v. Kunstbibliothek – Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Institut Designlabor Gutenberg, Hochschule Mainz 2019, S. 26; Wolfgang Beinert: Werksatz, in: typo- lexikon, 27. April 2020, https://www.typolexikon.de/werksatz/ (November 2023); ders: Brotschrift, in: typolexikon, 18. Februar 2020, https://www.typolexikon.de/brotschrift/ (November 2023). zurück

[9] Otto Bettmann: Georg Trump. In: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 68 (1931), H. 9, S. 426. zurück

[10] Abb. in: Gebrauchsgraphik 8 (1931), H. 5, S. 14, falsch beschriftet mit »Ausstellungsstand in der Deutschen Kunstgewerbeausstellung in Berlin«. Dagegen Bayers Bezeichnung: »pariser messe 1930«. Vgl. Walter Gropius‘ Umfrage an die ehemaligen Bauhäusler, Mai 1935, Antwort von Bayer am 16.9.1935, GS 16, Mappe 123, Bl. 1-2, Bauhaus-Archiv Berlin. zurück

[11] Herbert Bayer, Walter Gropius (Hg.): section allemande. Ausstellungskatalog, Berlin 1930. zurück

[12] Vgl. Bauatelier Gropius (Breuer) an Ernst Holzinger, Möbelfabrik, Innenausbau, Hanau, 7.3. & 13.3.1930, Marcel Breuer Papers, Syracuse University Library, Breuer Digital Archive, Image ID 12560-001, Box_124_Folder_006. zurück

[13] Blaupause Inv.-Nr. 297, Bauhaus-Archiv Berlin, Abb. in: Ute Brüning: Ve- nus (Anm. 2), S. 35. zurück

[14] Dank an Dan Reynolds für Recherche und OCR-Entzifferung. zurück

[15] Vgl. Berthold-Schriften, Bl. 90, I.4.327 0038, Nachlass Bernd Möllenstädt, Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin; vgl. Dan Reynolds: Berthold’s patented type designs, 1900–1907 and 1921–1931. https://www.typeoff.de/ 2022/08/bertholds-patented-type-designs-1900-1907-and-1922-1931/ (15.8.2023). zurück

[16] Vgl. Berthold-Schriften (Anm. 15), Bl. 90-92. zurück

[17] N.N.: Frankfurter Zeitung, 11. Juni 1932; N.N.: Der Verlustabschluss bei Berthold-Messinglinien. In: Berliner Tageblatt, 20. Mai 1931. zurück

[19] N.N. In: Deutscher Reichsanzeiger, 8. Juli 1931, S. 12. zurück

[20] Vgl. die zwei Entwürfe für konturlose Schattenschriften von Herbert Bayer aus dem Jahr 1930, Inv.-Nr. 4256 & 4264, Bauhaus-Archiv Berlin.. zurück

[21] Erschienen 1932, vgl. die Vorstellung der Schrift in: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 69 (1932), H. 10. zurück

[22] Philipp Bertheau, Eva Hanebutt-Benz, Hans Reichardt (Hg.): Buchdruck- schriften im 20. Jahrhundert. Darmstadt 1995, S. XXVIII f. zurück

[23] Vgl. N.N. In: Deutscher Reichsanzeiger, 9. Dezember 1931, S. 9. zurück

[24] Vgl. Berthold-Schriften (Anm. 15), Bl. 201. zurück

[25] Vgl. Gropius-Umfrage (Anm. 10). zurück

[26] Vgl. Georg Trump: Untergrundmuster. In: Berthold-Grotesk, Probe 272, 1933, Vorwort zurück

[27] Berthold-Kalender, 28./29.05.1932, 16.9.1933. zurück

[28];Vgl. z. B. die Titelblätter der Zeitschrift Arts et métiers graphiques (ab Jg. 3, 1930); Umbra 1932, Ludlow Typograph Company, in: Douglas McMurtrie: Amerikanische Auszeichnungsschriften. In: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 70 (1933), H. 4, S. 131; sowie Gill Schattenschrift, in: Klimschs Jahrbuch 1938, S. 139. zurück

[29] Vgl. https://luc.devroye.org/fonts-26269.html (September 2023). Abb. in: Ludlow Typograph Company (Hg.): Ludlow Typefaces. A Specimen Book of Matrix Fonts. Chicago u. a., um 1940. https://uwmspeccoll. tumblr.com/post/145560535835/typography-tuesday-today-we-present-ludlow (September 2023). zurück

[30] Vgl. Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 70 (1933), H. 4. Als Variante der Type Tempo vgl. Douglas McMurtrie: Auszeichnungsschriften (Anm. 30). zurück

[31] Vgl. Die Datierungen der Umbra differieren: 1932 bei Douglas McMurtrie (ebd.); 1935 bei W. P. Jaspert, W. Turner Berry, A.F. Johnson: The Encyclopaedia of Type Faces, London 1970, S. 424, Anm. 6. zurück

[32] Vgl. John A. Lane, Mathieu Lommen: A history of Lettergieterij ›Amsterdam‹ vorheen N. Tetterode (Typefoundry Amsterdam) 1851-1988. Dutch typefounders’ specimens from the Library of the KVB and other collections in the Amsterdam University Library with histories of the firms represented. Amsterdam 1998, S. 29. zurück

[33] Vgl. ebd., S. 31. zurück

[34] Vgl. Lettergieterij ›Amsterdam‹ vorheen Tetterode (Hg.): De Nobel op de Intertype. O. J. zurück

[35] Vgl. John A. Lane, Mathieu Lommen: History (Anm. 32), S. 31. zurück

[36] Hier ist die Schrift gezeichnet (und verzeichnet), weil manche Akzidenzen manuell, Zeitungen aber sonst im Maschinensatz hergestellt wurden. zurück

[37] Vgl. Berthold-Schriften, (Anm. 15), Bl. 92: »9155c/ Plastica/ 29.1.36/ nicht schützen«. zurück

[38] Vgl. Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Rep. 8, Nr. 87, Bl. 249. zurück

[39] Vgl. Max Gebhard: Kommunistische Ideen im Bauhaus. In: bauhaus 3, hg. v. Galerie am Sachsenplatz, Leipzig 1978, S. 10-13. zurück

[40] Vgl. Personenakte Albrecht Heubner. Landesarchiv Berlin, A Rep 243-04/ Nr. 3428. zurück

[41] Vgl. Philippe Bertheau, Eva Hanebutt-Benz, Hans Reichardt: Buchdruck- schriften (Anm. 22), S. XXXII. zurück

[42] Egyptienne: Antiqua-Schrift mit stark betonten Serifen. zurück

[43] Vgl. Magdalena Droste (Hg.): Herbert Bayer. Das künstlerische Werk 1918–1938. Ausstellungskatalog Berlin. Berlin 1982. zurück

[44] Aufkleber im Exemplar der Berthold-Probe Nr. 266 der UB Amsterdam. zurück

[45] Vgl. Berthold-Probe Nr. 276. zurück

[46] Herbert Bayer: Versuch einer neuen Schrift. In: Offset-, Buch- und Werbekunst 10 (1926), S. 399. zurück

[47] Vgl. Petra Eisele, Isabel Naegele (Hg.): Futura. Mainz 2016, S. 185–190. zurück

[48] Vgl. Herbert Bayer, Schablonenschrift für die Berthold AG, Berlin, Inv.- Nr. 4153, Bauhaus-Archiv Berlin. Für dortige Angabe »1934« gibt es keinen Anhaltspunkt, sie muss früher datieren. zurück

[49] In: Deutscher Reichsanzeiger, 12. Januar 1932, S. 7. zurück

[50] Vgl. Bayers Schablonenschrift-Entwurf (Anm. 48). zurück

[51] HB bayer-Type Berthold, Beilage zu Typographische Monatsblätter, 1935. zurück

[52] Vgl. Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), A–10. zurück

[53] Günter Gerhard Lange an die Verfasserin, 1.3.1982. https://www.grafikdesign-geschichte.de/typotip-1/die-bayer-type-und-günter-gerhard-lange/ (1. September 2023). zurück

[54] Vgl. Emil Wetzig: Das Schriftschaffen der deutschen Schriftgießereien. In: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 74 (1937), H. 5, S. 215. zurück

[55] N.N.: Aus den Musterbüchern der deutschen Schriftgießereien. In: Archiv für Buchgewerbe 72 (1935), H. 10. zurück

[56] N.N.: Typefounders and their publicity. In: Commercial Art and Industry, 20 (1936), H. 4, S. 141–146, Übers. U.B. zurück

[57] N.N.: Das deutsche Schriftschaffen im Jahre 1935. In: Deutscher Drucker. Fachzeitschrift für das ganze graphische Gewerbe 43 (1936), S. 125. zurück

[58] Vgl. Patrick Rössler, Mirjam Brodbeck: Revolutionäre der Typographie. Gesammelte Werbegrafik der 1920er und 1930er Jahre aus dem Netzwerk des Buch- und Schriftgestalters Jan Tschichold. Ausstellungskatalog Basel. Göt- tingen 2022, Objekt 61. zurück

[59] Vgl. Herbert Bayer: Towards a Universal Type. In: Industrial Arts 23 (1936), S. 238–244. zurück

[60] https://letterlibrary.org/typeface/bayer-type-llt243-r243/ (19.12.2023). zurück

[61] Einleitung zur Probe Nr. 306. Vgl. Ute Brüning: y = herbert bayer? Als der Urheber aus der Gebrauchsgrafik verschwand. In: Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), S. 64–81. zurück

[62] Vgl. Susanne Wehde: Typographische Kultur. Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studie zur Typographie und ihrer Entwicklung. Tübingen 2000, S. 273–326. zurück

[63] Vgl. Herbert Bayer, Werbekarten für das Schalten von Anzeigen in Vogue, 1928, Inv. Nr. 4151, und Sport im Bild, um 1930, Inv. Nr. 4150, Bauhaus- Archiv Berlin. zurück

[64] Bertholds Deutschland, Probe Nr. 295, 1934, enthält zwei Trump-Fotos und einen Veranstaltungshinweis der Höheren Graphischen Fachschule Berlin, wo er Direktor war. zurück

[65] bayer-Type halbfett 23.1., fett 21.2., mager 21.6.1935; vgl. Berthold-Schriften (Anm. 15), Bl. 203/204. zurück

[66] N.N.: Die neuen Schriften. In: Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes 29 (1936), S. 151. zurück

[67] Vgl. Typefounders and their publicity, 1936 (Anm. 56). zurück

[68] In: Typographische Monatsblätter 4 (1936), H. 2, S. 139. zurück

[69] Vgl. Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 76 (1939), H. 1. zurück

[70] Vgl. N.N.: In: Schriftgießerei-Proben. In: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik, 73 (1936), H. 1 zurück

[71] Vgl. Magdalena Droste: Bayer (Anm. 43), Kat.-Nr. 432, 433. zurück

[72] Alexander Schug: Bayer (Anm. 1), S. 182 zurück

[73] Vgl. Philippe Bertheau u. a.: Buchdruckschriften (Anm. 22), S. XXXIV. zurück

[74] Angabe lt. Messe und Ausstellung. Zentralblatt für das gesamte Messe- und Ausstellungswesen des In- und Auslandes, 18 (1936), H. 15, S. 5. zurück

[75] Vgl. Albrecht Heubner an Paul Renner, 2.12.1939, Bayerische Staatsbibliothek, München, Nachlass Paul Renner, Ana 814 B II-III. zurück

[76] Vgl. Schriften der Graphischen Kunstanstalten F. Bruckmann KG. München 1949, S. 32–35. Dank an Stephan Müller. zurück

[77] Vgl. Uwe Westphal: Berliner Konfektion und Mode 1835-1939. Die Zerstörung einer Tradition. Berlin 1983, S. 106–119. zurück

[78] Vgl. Renate Weggel: Pfersee Chemie GmbH. https://www.wissner.com/stadtlexikon-augsburg/artikel/stadtlexikon/pfersee-chemie-gmbh/5006 (15. September 2023). zurück

[79] Eingetragen am 28. April 1936. In: Warenzeichenblatt 43 (1936), S. 1230. zurück

[80] Vgl. Prospekt der Adefa-Werbeabteilung, 1936; o. Inv.-Nr., Bauhaus-Archiv Berlin. zurück

[81] Willy B. Klar: …ein bißchen Chuzpe und ein wenig Glück. Oberaudorf a. Inn 1981, S. 115. zurück

[82] Vgl. Neue Dekoration 7 (1936), H. 10, S. 37; Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), S. 58. zurück

[83] Vgl. Willy B. Klar: Chuzpe (Anm. 81), S. 127. zurück

[84] Pg. Hans Müller: Der Einzelhandel vor der Entscheidung. In: Der Manufakturist 60 (1938), H. 9/10, S. 139. zurück

[85] Eingetragen am 27. Oktober 1937. Warenzeichenblatt 45 (1938), S. 629. zurück

[86] Vgl. Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), H-07e; ebd., S. 57. zurück

[87] Vgl. ebd., H-11m bis H-16. zurück

[88] HB bayer-Type Berthold (Anm. 51). zurück

[89] Vgl. Das deutsche Schriftschaffen im Jahre 1935 (Anm. 57). zurück

[90] Vgl. Typefounders and their publicity, 1936 (Anm. 56). zurück

[91] Vgl. Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), S. 57. zurück

[92] Alexander Dorner: Herbert Bayer. (Austrian). The first exhibition in England. Ausstellungskatalog London Gallery, [London] 1937. zurück

[93] Vgl. Arthur A. Cohen: Herbert Bayer. The Complete Work. Cambridge 1984, S. 215. zurück

[94] Vgl. Günter Gerhard Lange (Anm. 53). zurück

[95] Vgl. ebd. zurück

[96] Berthold-Probe Nr. 324. zurück

[97] So für Fabriknr. 9150, in Berthold-Schriften identisch mit bayer-Type fett, am 6. November 1935. In: Deutscher Reichsanzeiger, 10. Dezember 1935, S. 6. zurück

[98] Vgl. Patrick Rössler: Bayer (Anm. 1), S. 141. zurück

[99] Vgl. das Rundschreiben der NSDAP vom 3.1.1941 (gez. Martin Bormann), BArch Koblenz, NS 6/334; https://www.typolexikon.de/fraktur-schrift/fraktur-nsdap-schrift-verdikt-1941/ (19.5.2024). zurück

[100] 1942 arbeitete neben Herbert Post, der nur Proben seiner eigenen Schriften gestaltete, nur noch Heubner bei Berthold. zurück